一、项目主题和思路

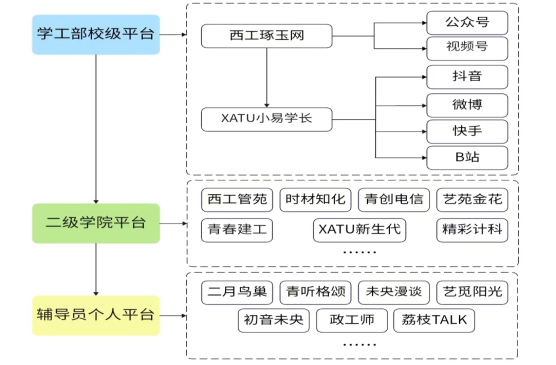

2022年4月,学校为应对互联网技术快速迭代、意识形态“主战场”转移对高校思想政治工作带来的新挑战,特成立网络思想政治教育中心(副处级建制),统筹负责全校网络思想政治教育工作。中心在成立之初即定航向,围绕“三个坚持”和“五大建设”,探索具有学校特色的网络育人新体系。以“西工琢玉网”公众号、视频号及“小易学长”抖音、微博、B站等平台为依托,设立精品栏目25个,坚持一线耕耘,贴近师生实际,守正创新,已成为学校网络育人的重要载体。通过优化矩阵建设,使得全校网络空间实现整体布局、共同发声,线上线下活动一体贯通、互相促进,已初步形成“西工琢玉网”领衔、学院网络思政平台上下联动、辅导员个人栏目多元支撑的网络思想政治教育立体矩阵。截至2023年10月,“西工琢玉网”网络思政平台精心制作原创推送近700篇,总阅览量近100万人次;全平台原创短视频近100条,总阅览量近40万人次,总关注用户近5万人次。多部原创网络文化作品在国家级、省级比赛中取得优异成绩,近20个特色活动受到国家级、省级外部媒体报道。全校网络育人合力强、氛围好,相互支持、美美与共的校园网络育人新格局已形成。

二、实施方法和过程

“西工琢玉网”网络思政平台坚持把思政教育与校园文化深度融合,培植“校本位”的网络文化精品,努力提升网络思想政治教育的吸引力、针对性、实效性,为新时代大学生思想政治教育工作高质量发展添翼赋能。通过联手宣传部、信息技术中心等相关职能部门、联合各学院网络思政平台、联动辅导员个人育人栏目,形成“西工琢玉网”领衔的校园网络思政立体矩阵,共同做好网络育人工作,促进网络思想政治教育形成合力。

图1 以“西工琢玉网”领衔的校园网络思政立体矩阵

1.校级“西工琢玉网”全面领衔

2017年3月,党委学生工作部官方新媒体平台成立,承担着思想引领、网络思政、服务管理、教育教学等多项职责。一直以来,坚持一线耕耘,贴近师生实际,已成为学校网络育人的重要载体。2022年5月,为进一步做好全校师生服务工作,夯实网络育人成效,平台全新改版升级。《礼记·学记》有言:“玉不琢,不成器;人不学,不知道。”由此,“西工琢玉网”应运而生,以公众号和视频号为主要载体,设立综合服务、思政园地、特色育人三个板块,25个精品栏目,已成为学校师生的掌上便捷窗口和重要思想政治教育阵地。自改版升级以来,平台直面学生困惑,反映学生诉求,建立“西工学子问”“‘易’般来说”“琢玉有约”“琢玉榜样”“辅导员话信仰”等特色栏目,贴合学生实际原创多个网络文化作品,广受师生好评。同时,以“西工琢玉网”为主体,衍生出“XATU小易学长”,全面进驻微博、抖音、快手、B站等平台,努力打造学校网络思政教育新阵地,服务青年新作为,强化网络育人实效。

图2 “西工琢玉网”全平台LOGO图

2.院级网络思政平台上下联动

为进一步落实“三全育人”工作要求,构建“大思政”工作格局,学校选拔各学院优秀辅导员作为网络思政专干,定期召开工作例会和交流沙龙,开展思想碰撞和头脑风暴,建立常态化的项目沟通制度,实现资源共享。同时,学校制定并颁布《关于进一步加强和改进大学生网络思想政治教育工作的实施方案》,明确考核管理和激励政策,加强网络思政工作队伍建设。在“西工琢玉网”平台的带动下,各二级学院建设“XATU新生代”“青春建工”“时材知化”“青创电信”等新媒体平台,在学院层面发挥作用、引领学生。

3.辅导员个人栏目多元支撑

为充分发挥各学院辅导员的一线育人优势,增强辅导员开展网络思政教育的工作能力,产出优质的网络文化作品黏住学生群体,学校制定并颁布《关于加强和鼓励辅导员开展网络思政工作的实施办法(试行)》,鼓励辅导员开设个人微信公众号、视频号、抖音、B站等学生关注度高、使用广泛的网络思政教育平台,并成立有组织、有机制的个人网络思政工作坊。将辅导员在网络思政方面的工作产出量化积分,并与学工干部选拔任用、优秀评定等方面挂钩。在学校网络思政中心的推动下,二月鸟巢、青听格颂、未央漫谈、艺觅阳光、初音未央等辅导员个人网络育人平台也应运而生、蓬勃发展,形成主题多样、特色鲜明、传播广泛、多元融合的辅导员个人网络育人格局,为师生提供了丰富充沛的网络文化产品。

图3 网络思政中心2022-2023学年总结大会暨西安工业大学第二届网络文化节启动仪式

三、主要成效和经验

1.学与用紧密衔接,师生团队有收获

校网络思政中心师生队伍长期坚持一线耕耘,团结有力,严谨求实,始终全力完成各项网络思政工作。团队指导老师用心创作网络文化产品,弘扬正能量、发出“好声音”,荣获全国易班优秀辅导员、全国首届“金微课”大赛优秀奖、全国第六届大学生网络文化节优秀网文二等奖优秀指导老师、中国教育电视台CETV“学思践悟”主题网络作品三等奖两项等7项国家级荣誉;陕西省网络思政教育优秀工作案例征集活动二等奖及三等奖、陕西高校网络教育作品优秀工作案例优秀奖等7项省级荣誉;校园文化建设成果一等奖、校“优秀教师”“宣传工作先进个人”等10余项校级荣誉。各学院网络思政专干荣获第六届全国大学生网络文化节推送类作品二等奖优秀指导教师、第八届陕西高校“阳光护航”心理育人优秀教案二等奖、第二届陕西省网络思政优秀工作案例二等奖、校“优秀教工团干”等荣誉。学生团队成员荣获第二届中国青年三行诗大赛优秀作品奖、第七届中国国际“互联网+”创新创业大赛省级铜奖、“百年巨变”作品征集大赛校级二等奖、校 “优秀学生干部”等荣誉称号。

2.师与生积极响应,全员参与促成效

各学院网络思政专干引领学生积极投入到网络思政工作中来,深刻挖掘育人资源,探索产出各类优质作品,目前共有5篇阅览量破万的爆款作品,多个短视频作品在校内外广泛传播、受到全校师生点赞转发。在“走出去”方面持续用力,近20个优秀作品登陆中国青年网、中国教育电视台CETV“我是辅导员”“师说”栏目官方公众号、陕西日报、今日头条、群众新闻、省教育厅官网等国家级、省级媒体,不断扩大影响力,打造西工新名片。此外,积极参与各级各类活动和比赛,如全国大学生网络文化节和全国高校网络教育优秀作品推选展示活动、“走好群众路线百个成绩突出账号”评选活动、中国正能量“五个一百”网络精品征集评选展播活动、网络文明建设“四个一”活动、“陕西好网民”先进事迹征集活动、陕西易班共建高校评优活动,在各项活动中崭露头角、取得可喜成绩。

图4 “琢玉大讲堂”系列品牌活动超燃开讲

3.校与院协同联动,多元矩阵常态化

通过推进“五大建设”,完善学校现有网络思政工作矩阵,形成了强大育人合力。各平台结合学院特色、专业优势、辅导员个人专长在不同领域发挥作用、突出亮点,形成校院协同联动的良好局面。围绕陕西省网络思政中心、学校重要工作指示和安排,制定下发《西安工业大学网络思政中心2023年度工作分解计划一览表》,促使各单位不断丰富网络文化产品供给,筑牢网络思想政治教育阵地,提升网络思想政治教育工作的针对性和实效性,为新时代大学生思想政治教育工作高质量发展添翼赋能。

4.线上线下一体贯通,共绘育人同心圆

通过开设“琢玉有约”专栏,全年开展“琢玉大讲堂”“易班嘉年华”“校庆日,为爱而跑”“‘易’之舟端午龙舟模型制作大赛”“易班优课课群活动”“‘易’起向未来趣味运动会”等特色活动。截止到2023年10月,已举办线上线下61场活动,近10万人次学生在网络思政中心组织的活动中受教育、长才干。在“西工琢玉网”平台的带动下,各平台坚持“德智体美劳”五类育人活动一体贯通,使一系列别开生面、富有成效的线上线下活动在校内外落地生根、打出声响,于润物无声中推进高校思想政治教育走深走实。

图5 指尖动起来,非遗“活”起来——西安工业大学第二届易班嘉年华为大学生劳育和美育赋能

四、下一步加强和改进的计划

1.强化基础支撑。修订网络思想政治教育中心内部建设制度,选优配强教师+学生专业团队,实现学生网络热点及时抓取,网络内容精准回应,把“为党育人、为国育才”作为工作的出发点与落脚点,把“三贴近”作为回馈学生需求的第一标准,把传递主流声音作为贯穿思想政治教育全过程的基础和保障。

2.完善运行矩阵。持续打造“琢玉”领衔、上下联动、多元融合的全媒体矩阵,发挥好平台的引领和带动作用,深化校院两级双向贯通、协同合作。以校级网络思政工作室为依托,组建网络思政研究团队,继续做好网络思政有关项目的培育、孵化工作。

3.推动网媒融合。进一步推进“西工琢玉网”平台的影响力和美誉度,打造特色化展示平台,提振学院网络思政队伍工作活力,统筹管理辅导员个人平台,针对不同受众“圈层”,开展差异化、针对性的内容输出。

4.优化内容建设。坚持贴近师生实际,挖掘育人资源,持续做好“四种文化”的旗帜引领+“关键时刻”的砥柱中流+“日常教育”的从不缺位+“视频、动漫、H5”等多种形式的创新尝试,让优质的网络文化产品供给成为学校网络思政工作的核心。

5.加强队伍建设。选聘多支网络思政指导教师队伍,建设校级网络思政工作室,形成具有战斗力的网络思政信息员、评论员、技术员队伍。全面实施“优创计划”,注重学生骨干队伍的培养。持续做实“校园好网民培养选树计划”,大力培育“陕西好网民”项目。

6.夯实易班共建。组织开展“第二届易班嘉年华”等系列品牌活动,不断增强易班平台的吸引力。围绕“学习宣传贯彻党的二十大精神”主题开展易班品牌活动,争取在全国易班共建高校评优等奖项评比中取得更好成绩。

7.提升网络素养。继续组织开展大学生网络素养提升系列活动,营造文明健康、向上向善、风清气正的网络环境如,并以此为契机建立常态化的工作机制,持续增强我校学子的网络认知能力、自我行为管束能力等,筑牢网络安全防线。。

8.扩大对外影响。积极践行“引进来+走出去”战略,邀请兄弟院校来校交流,赴陕西省网络思想政治教育中心学习,并积极对接中国大学生在线、全国高校思政网、易班网等教育平台,组织学生参与各级各类校外活动,促进学用结合、学以致用。积极投稿校外媒体,在各级各类外媒平台上有更多宣传报道,不断扩大平台影响力。

文/图:许格宁 编辑:李珂 审核:张晓宾